新築外構からリフォーム・メンテナンスまで 外構のことなら何でもお任せください

福岡市の外構専門店「アステリア九州」の特徴は、外溝・エクステリアに関することは何でも対応できるワンストップサービスにあります。

デザインだけ、施工だけ、販売だけという会社ではありませんので、お庭に関するご相談は何でも対応可能です。

外構と庭の設計・デザイン

お問い合わせいただく中には外構に関する知識を持っている方はほとんどいらっしゃいません。

どんな庭にしたいか、どのような機能がほしいかなど、経験豊富なスタッフがお客様のご要望をしっかり引き出してデザインをご提案いたします。

図面やカタログだけでなく3Dパースをご確認いただきますので具体的な仕上がりをイメージすることができます。

職人による左官・塗装

外注の職人を派遣するのではなく、技術指導を経た自社職人が責任を持って施工しますので仕上がりのクオリティが違います。

一般の方が外から見ても違いが分からない部分かもしれませんが、長年使っていただく外構だからこそプロフェッショナルの矜持を持って施工いたします。

アステリア九州が自信を持ってご提供する高品質な左官・塗装技術で、あなたの住まいを美しく仕上げます。

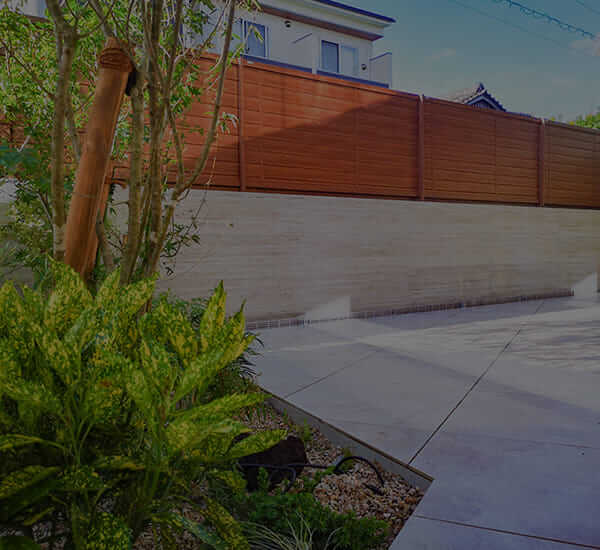

エクステリア製品の取付工事

カーポートや門扉、フェンスなど、多種多様なエクステリア製品を手の届きやすい低価格帯から高級エクステリアまで、幅広く取り扱っております。

「希望の製品はあるけど予算オーバーで…」という場合にはご予算に合わせて近い製品をご提案することもできますので、ぜひご相談ください。

植栽・ガーデニング

住まいに彩りを加えてくれる植栽のご要望も根強くあります。

「子どもが裸足で遊べる芝生の庭を作りたい」「将来的にガーデニングをしたいから、そのスペースを作っておきたい」というようなご要望にもお応えいたします。

植物に欠かせないお手入れに関するアドバイスも添えてご提案させていただきます。

外構・庭のアフターメンテナンス

施工してお引き渡ししたらアステリア九州の仕事は完了、ではありません。

外構やお庭の真価は住んでみなければ分かりません。

実際に使ってみて、万が一不具合が発覚した場合には原則一年以内であれば無償で修復対応いたします。

充実のアフターサービスは、施工技術に自信があるからこそ。

お客様のご要望や目的に合わせて

最適なご提案をいたします

新築かリフォームか、家族構成やライフステージなど、お客様それぞれにとって『良い庭』は千差万別。

何よりもお客様の理想を実現することを最大の目標として、最適なプランをご提案いたします。

NEW CONSTRUCTION

新築外構を

お考えの方へ

新築の外構は決して安い買い物ではありません。住んでから後悔しないようにお客様に寄り添い、ご納得いただけるまでご提案・ご説明いたします。

OUTSIDE & GARDEN REFORM

外構・庭のリフォームを

お考えの方へ

ライフスタイルの変化に合わせて車庫を増やしたり生け垣をフェンスに交換するなど、既存の外構をより便利に、より美しくリフォームいたします。

EXTERIOR

エクステリア製品の

取付けをお考えの方へ

ライフスタイルの変化に合わせて車庫を増やしたり生け垣をフェンスに交換するなど、既存の外構をより便利に、より美しくリフォームいたします。